Pour sa première étude, publiée en juillet 2024, le Centre d’analyse des risques liés au changement climatique (Cerac) a demandé à un consortium de chercheurs (CLIMACT, RAMBOLL, ULB-CEESE) de transposer à la Belgique le cadre d’analyse des limites planétaires. Pour rappel, le concept des limites planétaires, introduit en 2009 par Johan Rockström et ses collègues, identifie neuf processus critiques pour la stabilité de la Terre, tels que le changement climatique, les cycles biochimiques de l’azote et du phosphore, l’occupation des sols, l’utilisation d’eau douce et l’intégrité de la biosphère. Ces processus, lorsqu’ils restent dans des seuils définis, sont censés garantir un « écosystème sûr » pour le développement humain et écologique. En 2023, Rockström et ses collègues ont établi que six de ces neuf limites avaient déjà été dépassées à l’échelle mondiale.

Pour évaluer si un pays comme la Belgique agit à l’intérieur de sa part équitable des limites globales, il est nécessaire d’adapter ces seuils à l’échelle nationale. Ce processus, appelé « downscaling », consiste à traduire les limites globales en cibles spécifiques, en tenant compte des spécificités démographiques, économiques et environnementales locales. Trois principes d’allocation ont été utilisés pour adapter les limites globales au contexte belge : l’égalité (par habitant), le droit au développement (calculé sur la base de l’indice de développement humain) et le « grandfathering » (une souveraineté environnementale historique, selon laquelle chaque pays conserve une part des ressources globales proportionnelle à son utilisation passée). Ces principes permettent d’examiner les impacts sous trois perspectives complémentaires : la production (impact des activités réalisées sur le sol belge), la consommation (impact des biens consommés, y compris ceux importés) et le territoire (impact des activités locales uniquement).

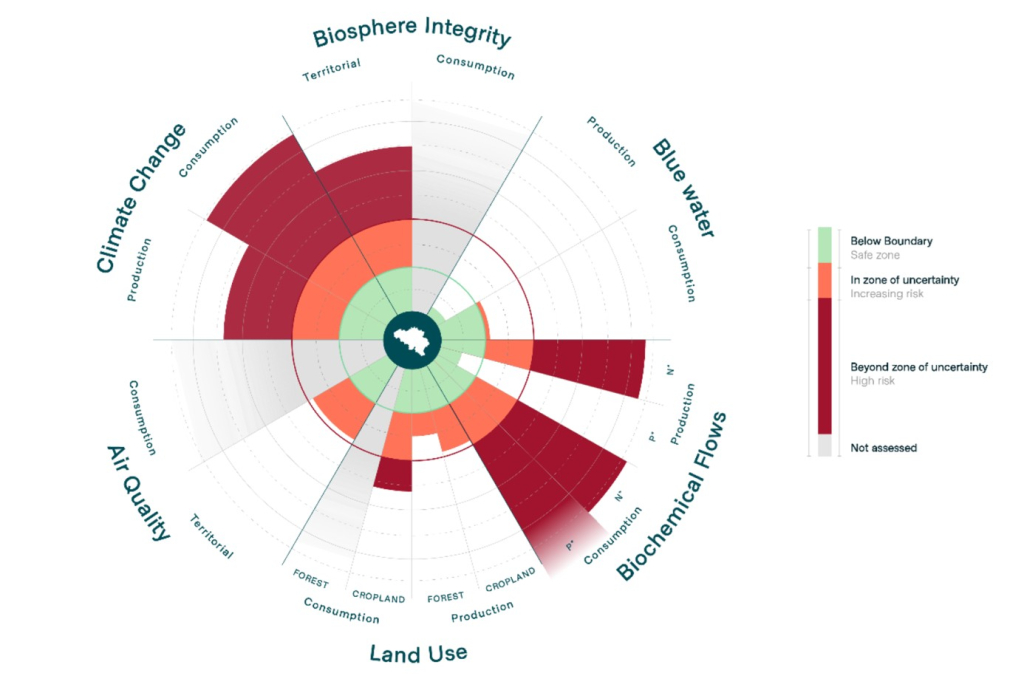

Le rapport « Is Belgium living within its safe operating space ? » évalue ainsi la conformité de la Belgique à six des neuf limites planétaires globales, tout en examinant leurs implications environnementales et sociales. La Belgique dépasse largement ses allocations pour les cycles biochimiques de l’azote et du phosphore. Cette situation résulte principalement de l’utilisation intensive d’engrais et d’effluents d’élevage, mais également des importations agricoles provenant de régions où les pratiques sont particulièrement intensives.

En ce qui concerne l’occupation des sols, bien que les pratiques locales soient relativement durables, les importations augmentent considérablement l’empreinte écologique belge, notamment en matière de terres agricoles. L’utilisation d’eau douce respecte globalement les limites, mais des tensions régionales persistent, en particulier dans les bassins hydrographiques vulnérables. Sur le plan de la qualité de l’air, la Belgique dépasse les seuils régionaux pour les particules atmosphériques, avec des impacts significatifs sur la santé publique et les écosystèmes. L’intégrité de la biosphère est également mise à mal par la pression exercée sur la biodiversité, en raison des changements d’utilisation des sols, de la pollution et des importations. Enfin, les émissions cumulées de CO2 de la Belgique excèdent largement les allocations définies, surtout lorsqu’on tient compte des émissions indirectes liées aux importations – sans même compter la responsabilité historique du pays eu égard à son industrialisation précoce.

Dépassement de limites planétaires par la Belgique (CERAC, 2024)

Source ; CERAC

Une des originalités de l’étude du CERAC consiste en une première tentative de cartographie des impacts sociaux dont la Belgique est le plus susceptible de faire l’expérience en cas de dépassement des limites planétaires. Cette évaluation a été menée non seulement au niveau des aléas physiques (inondations, vagues de chaleur, stress hydrique, dégradation des sols, etc.), mais aussi des impacts des mesures de transition mises en œuvre pour éviter le dépassement des limites. Pour ce faire, le consortium a mené une revue de la littérature, qui a ensuite été discutée avec des experts à la faveur d’une série de trois focus groups. Pour chaque limite planétaire, l’analyse se structure autour d’une chaîne d’impact simplifiée reliant les aléas physiques à leurs effets sociaux. Elle propose alors des mesures de transition pouvant atténuer ou ralentir ces impacts.

De manière générale, les groupes vulnérables sont les plus exposés aux impacts négatifs des pressions environnementales et des mesures de transition. Ces populations, souvent en situation de précarité, font face à des défis croissants pour accéder aux services essentiels tels que l’énergie, le logement et les transports. Ces difficultés sont aggravées par les fluctuations de prix et les politiques inadéquates, qui renforcent les inégalités sociales existantes. La qualité de l’air en Belgique, pour se limiter à cet exemple, apparaît comme une préoccupation majeure, notamment en raison des dépassements des seuils en particules fines (PM2,5), qui ont des impacts graves sur la santé, particulièrement pour les populations défavorisées vivant dans des zones urbaines densément peuplées. Bien que des mesures telles que la promotion de zones de basses émissions soient envisagées, elles risquent d’exclure les personnes dépendantes de véhicules anciens et peu coûteux.

De manière similaire, les cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore montrent des excès de nutriments dans l’environnement, souvent liés à l’agriculture intensive. Cette situation contribue à la dégradation des sols et à l’eutrophisation des eaux, affectant directement les communautés rurales et leur accès à des ressources naturelles saines. Parmi les solutions proposées, figurent des incitations à une gestion plus durable des sols et une réduction des intrants chimiques. Le rapport insiste toutefois sur la nécessité d’associer les agriculteurs et les autres parties prenantes à ces réformes. Une transformation en profondeur du système agro-alimentaire aurait des effets positifs sur la qualité de l’alimentation (et la création d’emplois agricoles), mais en augmenterait vraisemblablement le coût, avec des conséquences en termes d’inégalités sur des groupes sociaux déjà affectés par la déprivation.

Une section du rapport est également consacrée à des scénarios d’évolutions possibles de l’empreinte carbone de la Belgique (basés sur une méthodologie similaire à celle explorée plus haut, dans la section 1.3 de ce document). Du point de vue de la production comme de la consommation, dans les trois scénarios envisagés (« With Existing Measures », « With Additional Measures », « CORE 95 »), le budget carbone de la Belgique est dépassé dans toutes les projections à 2050. Si l’on se base sur un niveau de réchauffement de 1,5° d’ici la fin du siècle, 2024 aura marqué l’année du dépassement du budget carbone résiduel de la Belgique (en partant de 2016, année succédant à l’accord de Paris). En tolérant un niveau de réchauffement de 2°, le budget carbone sera respectivement dépassé en 2033 (dans le scénario « WEM ») et en 2036 (dans le scénario « WAM »), seul le scénario « CORE 95 », visant la neutralité carbone, permettant de ne pas dépasser le seuil en 2050.

Notons qu’il s’agit de la première étude au niveau belge, après l’exercice réalisé par la Flandre (Vercalsteren et al., 2024). Les résultats des deux études se recouvrent largement, quoique sensiblement aggravés, côté flamand, pour la qualité de l’air (en raison d’une densité de population supérieure, mais aussi de différences de méthodologie), ainsi que pour l’utilisation des sols (la couverture forestière de la Wallonie contribue à limiter l’empreinte globale de la Belgique).

Dans un contexte plus large, fin 2024, le Planetary Health Check a publié son premier rapport international sur les limites planétaires. S’il confirme et actualise le franchissement de six des neuf limites planétaires, ce rapport apporte quelques avancées en renforçant la précision des données et en affinant les seuils. Il met également l’accent sur les interconnections entre les limites planétaires, ainsi que sur le poids de certains « drivers de transgression » dans les chaînes causales. Sont ici particulièrement visés, d’une part, les perturbations du cycle biogéochimique de l’azote et du phosphore (en diminuant la biodiversité des océans (eutrophisation), le processus alimente le changement climatique) ; et, d’autre part, l’occupation des sols (la déforestation engendre un cercle vicieux qui provoque une surutilisation de l’eau douce et une perte de biodiversité, avec des effets sur le changement climatique). Le rapport plaide ainsi pour des solutions systémiques, qui cessent de considérer le changement climatique, la biodiversité ou la pollution comme des problèmes séparés.

Sources citées

- Caesar, L., Sakschewski B., Andersen, L. S, Beringer, T., Braun, J., Dennis, D., Gerten, D,, Heilemann, A., Kaiser, J., Kitzmann, N.H., Loriani, S., Lucht, W., Ludescher, J., Martin, M., Mathesius, S., Paolucci, A., Te Wierik, S., Rockström, J. (2024), Planetary Health Check Report 2024. Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, https://www.planetaryhealthcheck.org/storyblok-cdn/f/301438/x/a4efc3f6d5/planetaryhealthcheck2024_report.pdf

- Lalieu, S., Finello,, F., Meyer,, S., Dumoulin, J., Hudon, M., Le Den, X., Lefebvre, A., Marton, C., Vermeulen; P. (2024), « Is Belgium Living within Its Safe Operating Space? » Bruxelles, CERAC., https://www.cerac.be/fr/publications/2024-07-la-belgique-vit-elle-dans-les-limites-planetaires

- Vercalsteren, A., Christis, M., Peeters, K., Gommers, A., Verhaegen, K., Couderé, K. (2024). « LeeftVlaanderen binnen de grenzen van onze planeet? Een analyse van de indicatoren voor Vlaanderen in relatie tot de planetaire grenzen », Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voorOmgeving, https://omgeving.vlaanderen.be/nl/onderzoek-cijfers-en-geotoepassingen/leeft-vlaanderen-binnen-de-grenzen-van-onze-planeet

Thématique(s) : Changement climatique, Inégalités environnementales, Limites planétaires, Neutralité carbone, Risques climatiques, Scénarios climatiques, Transition juste

Retour aux Articles des Nouvelles des Possibles